62岁的朱建华优选策略,早已脱下运动员的战袍。

上海的跳高训练基地里,他常年穿着运动短袖、戴着眼镜、步伐稳健,和一群少年一遍遍示范动作。

每周三下午,他还亲自跳杆。

这一跳,依旧超过2米,虽没年轻时那么轻盈,却沉稳得让在场的孩子肃然起敬。

没有奖杯、没有合影、没有他曾三破世界纪录的辉煌痕迹。他说,辉煌属于过去,他只是个普通人。

可看得出来,他心里仍惦记着那根“2.39米”的横杆。

二、从上海弄堂到世界巅峰

1963年,朱建华出生在上海一个逼仄的弄堂里。家中七口人挤在16平方米的小屋,阁楼是他的床,油烟、煤气混着铁锅声,是他童年最熟悉的味道。

他本来打乒乓球,个子太高,教练摇头。直到10岁那年,胡鸿飞教练来学校选苗,一眼相中他那双瘦长的腿。胡教练说:“这孩子,是跳高的料。”

从那天起,朱建华每天放学后就在黄浦区体校踩着露水助跑,跳海绵垫,跳旧床垫,跳报纸叠起来的“简易高台”。冬天衣服湿了贴在身上,夏天训练鞋磨破了就裹脚布。

1981年,他18岁,第一次跳过2.30米,成为亚洲纪录保持者。第二年2.32米,再破世界纪录。

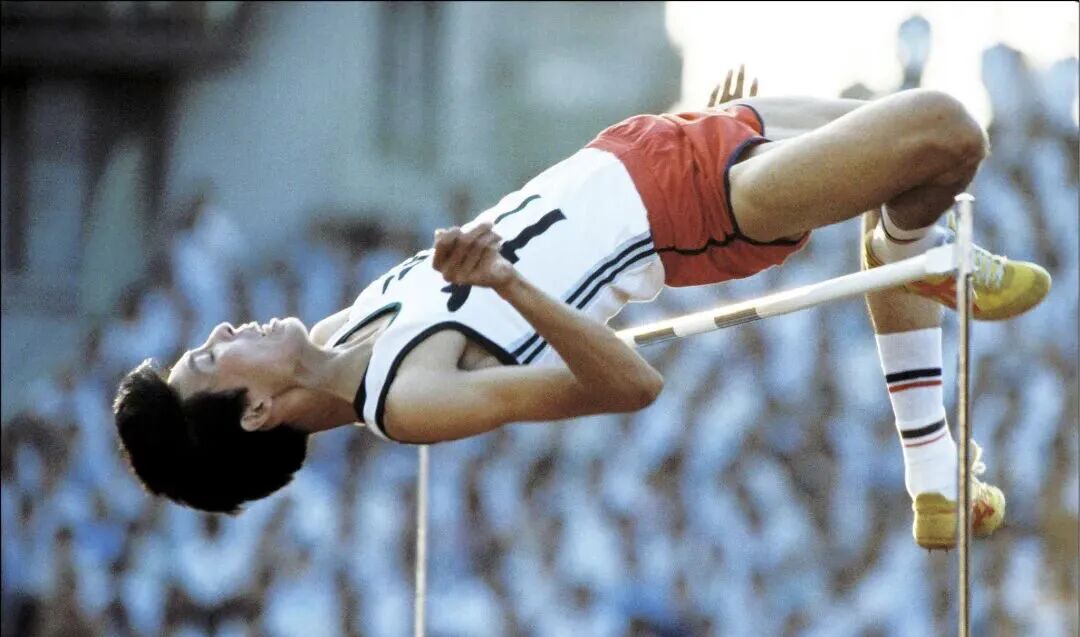

1983年,朱建华接连三次刷新男子跳高世界纪录,最高一次跳过了2.39米。

那一年,他才20岁。

全国轰动。他成为“跳高王子”,媒体封他为“中国田径的希望”,国际教练纷纷预测:洛杉矶奥运,他就是金牌得主。

三、奥运铜牌之后的风暴

1984年,洛杉矶奥运会。他是中国田径冲金的头号种子选手。

可比赛前,朱建华连续失眠一周,胃不舒服,神经紧绷。

当天还下雨,场地湿滑,中途比赛还因选手晕倒被迫中断。他没跳过2.35米,最终以2.31米拿下铜牌。

那是中国奥运田径的第一枚奖牌。

但回国后,舆论炸了锅。

“金牌没拿,是丢脸!”有人在家门口骂,有人砸窗户,甚至还有人给他寄刀片,夹着字条暗示“谢罪”。

那个20多岁本该享受掌声的年轻人,几天没出门,训练时一言不发,心头压着千斤重。

朱建华还想证明自己,忍着膝伤坚持比赛。1986年亚运会拿了金牌,骂声却没停。

1988年汉城奥运优选策略,资格赛就被淘汰。

25岁,他心灰意冷,决定退役。

两年后,27岁的朱建华飞往美国,想换一种活法。

四、在洛杉矶端盘子的日子

到了美国,朱建华进了加州大学读体育管理,白天上课,晚上打工。

他不会英语,找不到工作。最后只能在唐人街一家中餐馆端盘子,每小时5美元。也有人认出他,他点头一笑,转身走开。

再后来,朱建华进了健身房当助教,教人拉伸、举铁,周末加班存钱,掰着指头算学费、房租。

那几年,他吃得最便宜的速冻罐头,穿的衣服从旧货市场淘。洛杉矶的冬夜很冷,他常常一个人走在街头,想起了上海的弄堂和训练场。

1991年,朱建华认识了安娜,一个安静的女孩,不懂跳高,却爱他的踏实。两年后,他们结婚,女儿出生。

可家庭开销越来越大,他算了算账:全靠打工,养不起一家人。他决定回国。

安娜问他:“回去做什么?”

他说:“那边机会多。”

五、从20平米小店,到2000万营收

1994年,朱建华带着妻女回到上海。

他在虹口足球场边租了一间20平米的小店,挂起“建华体育”的招牌,卖运动鞋、运动服。

可头几个月,连门都没开好。鞋子尺码不全,款式过时,顾客看一眼就走。三个月亏得快揭不开锅,老婆都劝他回美国。

朱建华摇头,坚持留下。

转机来了。

1995年,耐克找中国代理,朱建华去面试,面试官一眼认出他:“你是朱建华?84年我们为你做过钉鞋。”

这段情谊,让他拿下了代理权。

之后朱建华又成了李宁、安踏的合作商,从一个小店做成几百平的大店。

2000年,“建华体育”营收破2000万。

他还设计了中国首款专业跳高钉鞋,填补了市场空白。赚钱的同时,也想着把专业做得更扎实。

家人继续留在美国,朱建华一年只回去一两次。

钱是赚到了,可朱建华心里一直惦记着教练胡鸿飞说过的一句话:“中国跳高,不能断。”

六、再也跳不过2.39米了

2007年,胡教练病重。

朱建华去医院看他,老教练拉着他的手,只说了句:“再培养几个接班的。”

那一年,朱建华开始筹建跳高学校。

他放下代理业务,把公司交给职业经理人,自己一门心思扑在青少年培养上。他在上海选了块地,建训练场,设备全是最好的。

孩子们全国选,不看家庭,只看天赋。训练、吃住、读书全免费。

有家长问朱建华图什么。

他说,只想有人能跳过2.39米。

37年过去了,没人做到。他自己还每周上阵示范,跳过2米没问题。

朱建华说,心理素质比技术更重要。他为此专门设计心理课、模拟比赛干扰、比赛后心理疏导——他自己当年缺的,现在一个不能少。

七、他没忘记任何一个人

朱建华定期去看胡教练的家人,逢年过节买东西上门。

也没忘记当年帮过他的记者洪南丽,老人80多岁了,他常请她吃饭,陪她聊天。

他和姚明、刘翔一起,发起退役运动员创业基金,已扶持了12个公益项目,有残疾人运动,有乡村体育捐赠。

朱建华低调,办公室不挂奖牌,家里也不贴照片。他说,那些都过去了。

2019年,建国70周年功勋体育人物评选,他排在第48名。

有个中学体育老师说,当年给他寄刀片的那个人现在后悔了,说朱建华的经历,是教孩子最好的教材。

八、结尾

现在的朱建华,还在训练基地亲自带队。他依旧每天助跑起跳,测孩子的爆发力,问孩子怕不怕失败。

他依旧盼着,有人能早点把那根2.39米的横杆踢飞。

但这一次,朱建华不会再因为铜牌哭泣。

他知道,一个人能站起来优选策略,比跳多高更重要。

启远网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。